0 引言

為了監測基坑施工的安全狀況,需要及時了解深層土體的變形情況和運動狀態。減少基坑工程事故,故對基坑進行深層水平位移量測,即基坑測斜。進行該項工作主要意義:(1)驗證基坑圍護結構設計,指導深基坑工程施工;(2)監視基坑圍護結構和土體的穩定狀態變化,保證施工安全;(3)總結工程經驗,進行反演分析計算。

1 深層水平位移量測

測斜儀是基坑測斜常用儀器,它可精確地測量沿垂直方向土層或圍護結構內部水平位移的工程測量儀器。測斜儀分為活動式和固定式兩種,在基坑開挖支護監測中常用活動式測斜儀。活動式測斜儀按測頭傳感元件不同,又可細分為滑動電阻式、電阻片式、鋼弦式及伺服加速度計式四種。

1.1 儀器原理

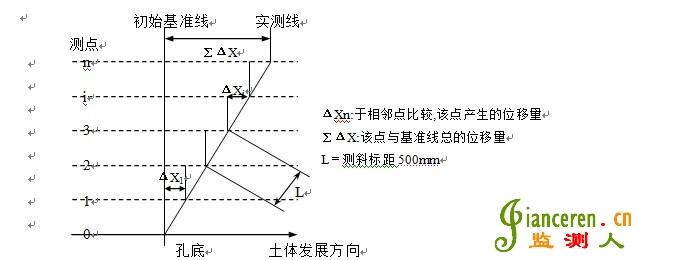

在基坑開挖之前先將有四個相互垂直導槽的測斜管埋入圍護結構或被支護的土體中。測量時,將活動式探頭放入測斜管,使探頭上的導向滾輪卡在測斜管內壁的導槽中,沿槽滾動,活動式探頭可連續地測定沿測斜管整個深度的水平位移變化。由于測斜儀測得的是兩對滾輪之間的相對位移,所以必須選擇測斜管中的小動點作為量測的基準點,一般以管底端為小動點。如果樁、墻的插入比不大,不能保證底端不動,則必須以管頂為基準點,用經緯儀或其它手段測出該點的絕對水平位移,以推算出測管不同深度的絕對水平位移。

當測斜管埋設足夠深時,管底可以認為是位移小動點,管口的水平位移值

在測斜管兩端都有水平位移的情況下,就需要實測管口的水平位移值

測斜管可以用于測單向位移,也可以測雙向位移。測雙向位移時,由兩個方向的測量值求出其矢量和,得位移的最大值和方向。

1.2 測斜孔布設原則

(1)一般布置在基坑平面上撓曲計算值最大的位置,如懸臂式結構的長邊中心,設置水平支撐結構的兩道支撐之間。

(2)基坑周圍有重點監護對象,如遇建(構)筑物、地下管線時,離其最近的圍護段。

(3)基坑局部挖深加大或基坑開挖時圍護結構暴露最早、得到監測結果后可指導后繼施工的區段。

(4)測斜管中有一對槽口應自上而下始終垂直于基坑邊線,以保證測得圍護結構撓曲的最大值。

(5)因測斜儀的探頭在管內每隔

1.3 監測點布設

首先進行測斜管管段連接,必須將上、下管段的滑槽相互對準,使測斜儀的探頭在管內平滑運行。為了防止泥漿從縫隙中滲入管內,接頭處應進行密封處理,涂上柔性密封材料(中性玻璃膠)并貼上密封條。

測斜管現場組裝后,安裝在地下連續墻或支護樁的鋼筋籠上,隨鋼筋籠澆注在混凝土中,澆注混凝土之前應在測斜管內注滿清水,防止測斜管在澆注混凝土時浮起,并防止水泥漿滲入管內。

測斜管的綁扎定位必須牢固可靠,以免澆筑混凝土時,使其發生上浮或側向移動,影響測試數據的準確性。當測斜管較長時,還要注意避免測斜管自身的軸向旋轉,以保證測出的數據真正反映在基坑邊緣垂直平面內的撓曲。

方法二、當測斜管未能在圍護結構施工時及時埋設在樁體(墻體)內或測量鋼板樁圍護撓曲變形時,則可采用鉆孔法進行埋設。具體步驟如下:

鉆孔在圍護結構的混凝土達到一定強度后進行,在緊靠所需監測的樁體(墻體)后的土層中,用小型鉆機鉆孔,孔深大于或等于所測圍護結構的深度,孔徑比所選的測斜管大5~

然后將測斜管逐節組裝并放入鉆孔內,測斜管底部裝有底蓋,管內注滿清水,下入鉆孔內預定深度后,隨后在測斜管與鉆孔的空隙內填入細沙或水泥和膨潤土拌和的灰漿,其配合比取決于土層的物理力學性能和地質情況。剛埋設完的幾天內,孔內充填物會固結下沉,因此要及時補充。

此方法的缺點是:測斜管所監測得到的圍護結構的撓曲值在時間上有一段滯后的過程,在數值上較實際撓曲值要小一些。

1.4 基坑測斜的方法與步驟

測斜開始前,測斜儀應按規定進行標定,以后根據使用情況,每隔3~6個月標定一次。

(1)為保護測斜儀探頭的安全,有條件可在首次測量前先用測頭模型下入測斜管內,沿導槽上下滑行一遍,檢查測斜孔及導槽是否暢通無阻。如果無測頭模型,應緩慢將探頭放入測斜管底部。

(2)每次監測時,將測斜儀探頭導輪對準與所測位移方向一致的槽口,緩緩放至管底,待探頭與管內溫度基本一致、顯示儀讀數穩定后開始監測。

一般以管口作為起算點,按探頭電纜上的刻度分化,均速提升,每隔一定距離(

(2)在開挖前的3~5d內重復監測2~3次,待辨明測斜管已處于穩定狀態后,將其作為初始值,開始正式測試工作。初始值應是基坑開挖之前連續三次測量無明顯差異讀數的平均值,或取其中一次的測量值作為初始值。實際情況是無論精度再高的儀器都隨深度存在累計的誤差,反復幾次后形成初值區域帶。

(5)觀測間隔時間,可參考中華人民共和國冶金工業部

1.5 監測頻率與成果

監測頻率根據基坑重要等級而定,在施工中根據施工進度調整,調整監測頻率。一定要將監測數據及時反饋給有關人員,實行信息化施工, 當監測結果超過預警值時應加密觀測,當有危險事故征兆時需連續觀測。測斜完成后,將原始數據及時整理成正式記錄,進行以下資料整理:

(1)原始記錄表及實際測點圖;(2)位移值隨時間及隨開挖面距離的變化圖;(3)位移速度隨時間以及隨開挖面變化圖。

利用已經得到的量測信息進行反分析計算,提供圍護結構和周圍建筑物的狀態,預測未來動態,以便提前采取技術措施,驗證設計參數和施工方法。

2 量測數據誤差分析

2.1 測點布設不當

(1)測斜管與測斜儀探頭應密切配合(宜選用導向槽斷面為“V”型的管);

(2)測斜管導向槽不光潔,未封底蓋,中間挖破,平時未加上蓋等致使測斜管內部不潔凈;注意:完成測斜后要務必蓋好頂蓋,防止施工現場建筑垃圾及污物進入測斜管,進而影響后續測斜數據;

(3)測斜管十字槽方向對得不準,截面或接頭處銜接不平直,造成扭轉甚至跳槽,在圍護結構較深,測斜管較長時,更要注意。

(4)由于泥漿的浮力作用,測斜管的綁扎定位必須牢固可靠,以免澆筑混凝土時,使其發生側向移動;測斜管周圍與土體結合不密實,一般常見出現于鉆孔法安裝的測斜管。

2.2 儀器誤差

(1)探頭受到碰撞或沖擊。加速度計對撞擊較敏感,電纜施放過程中探頭撞擊測孔底部,會造成儀器零點偏移值改變,故要求在使用和運輸過程中要注意輕拿輕放,嚴禁磕碰。

(2)測量過程中若測管接頭位置有孔隙,在定位導向滑輪彈簧力的作用下,探頭會受到一定的沖擊;同樣是在定位導向滑輪彈簧力的作用下,當測斜儀探頭拉出測管時,探頭也會受到一定的沖擊;

(3)長期使用過程,滑輪彈簧力可能會由于銹蝕,致使彈力不足,應注意檢查,并涂抹潤滑油;

2.3 深度誤差

測量深度的不同會造成深度測量誤差。測管安裝時傾斜越大、擺動越大,因探頭測量深度不同而造成的測量誤差也越大。深度測量誤差一般由以下原因引起:(1)測管長度改變,將改變所有測點的測量位置;(2)電纜長度改變;(3)電纜定位標點位置改變。故在現場操作過程中,操作者盡可能地避免接觸定位標點,并定期檢測標志的間距,發現問題及時處理。以免誤差傳遞。

2.4 人為觀測誤差

觀測時儀器放置位置的差異,以及每個人讀數的習慣不同都會導致每次讀數不同,觀測誤差屬于偶然誤差。故在工程中盡可能按照事先規定,進行專人監測,減少人為因素影響。

2.5 環境影響誤差

測斜管周圍的動載也可能導致數據跳躍、不穩定,所測數值與與工況不符。如靠近機動車道的測斜孔,由于交通的影響,測斜數據多表現雜散性;施工過程中的車輛,以及停靠在測點周圍的重型挖掘機等均會影響量測結果。

3 結論

(1)經基坑監測現場實際工作,本文系統總結了基坑水平深層位移量測實施過程,即測斜的相關問題,對基坑測斜的工作有指導意義。

(2)對數據誤差產生的原因進行了歸納,小結有助于基坑測斜數據處理與應用。但要消除觀測中超限誤差,還需要結合具體觀測環境和觀測方法等進行分析。

參考文獻

[1]方大勇.邊坡長期監測中測斜儀測量數據的修正[J],水電自動化與大壩監測,2006(4)

[2]黃克輝.基坑測斜觀測數據誤差分析方法研究[J].上海地質,2005(1)

[3]夏才初,李永盛.地下工程測試理論與監測技術[M].同濟大學出版社,2002.2.

[4]劉建航,侯學淵.基坑工程手冊[M].中國建筑工業出版社,1997.4.