宿迂市市府東路京杭運河特大橋主橋施工監控

時間:2010-11-14 15:25來源:城市道橋與防洪 作者:城市道橋與防洪 點擊:次

宿遷市市府東路京杭運河特大橋主橋為65m+105m+65m的連續箱梁橋,為保證施工過程結構應力(應變)處于安全狀態,成橋線形滿足設計要求,在施工過程中實施了有效的施工控制。該文介紹了施工監測模型和現場施工監測的理論和方法,給出了施工監控的主要結論,結果表明通過施工

4 施工仿真計算分析

4.1 結構變形

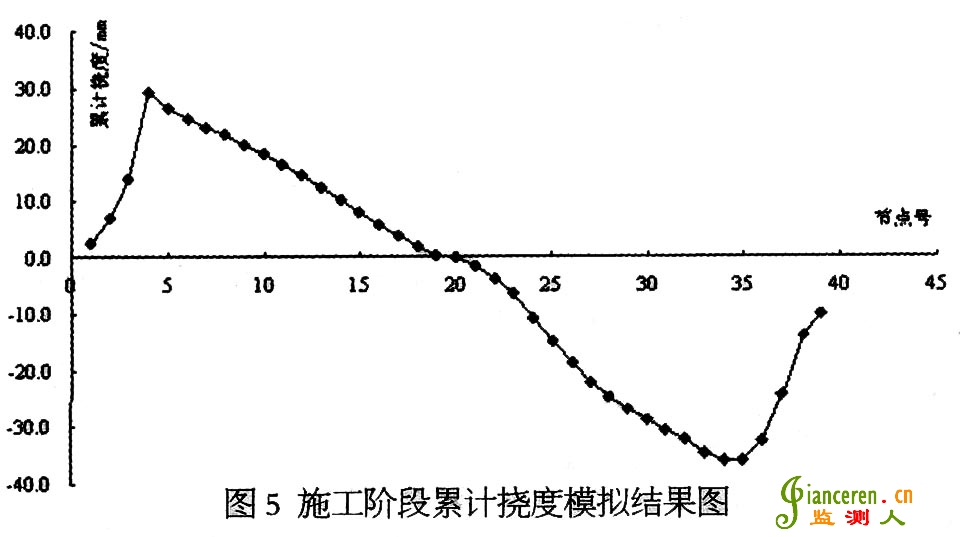

根據施工現場實際情況,仿真計算得到的典型的施工階段累計撓度見圖5。計算表明,累計撓度中跨大于邊跨,跨中大于支座附近節段。隨著懸臂長度增加,懸澆塊段對某一已澆節段處產生的彎矩增大,同時撓度也增大,如9#與10#塊段澆筑對7#塊的影響,10#澆筑產生的影響大于9#;對于同一工況,靠近懸臂端的節點撓度大,反之小。10#~14#塊由于懸臂相對較長,階段撓度相對較大;特別是13#、14#塊段,由于懸臂較大,懸臂端轉角位移增大,相鄰節段同一工況下的撓度差值增大,撓度幅度進一步增大;在監控中需要及時測量,及時分析比較,以調整立模標高。

4.2 應力分析

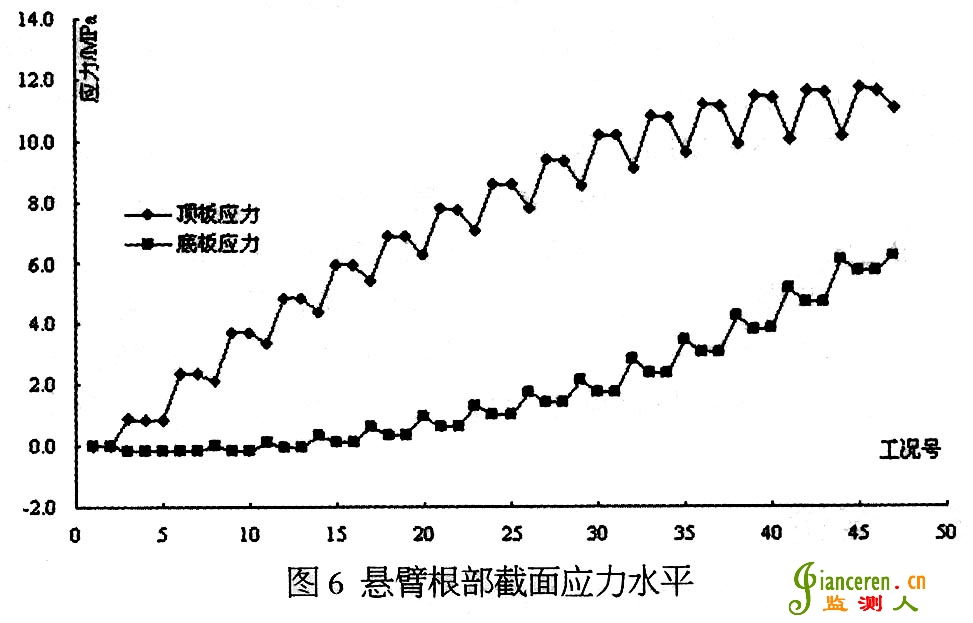

臂根部截面的應力仿真分析結果見圖6。結果表明,施工過程中“T”構懸臂端根部是控制截面,且底板應力高于頂板應力;前期底板會出現較小的拉應力,后期各截面內頂、底板應力均為壓應力;同一截面內頂、底板應力變化有所區別,頂板應力變化幅度較大,底板應力變化幅度較小;同一節段施工中,預應力筋張拉工況對應力水平影響較大,澆注及掛籃前移對應力影響較小;頂板壓應力水平高于底板壓應力水平;懸臂端根部應力水平高于1/4截面應力水平。

4.3 線形控制結果與分析

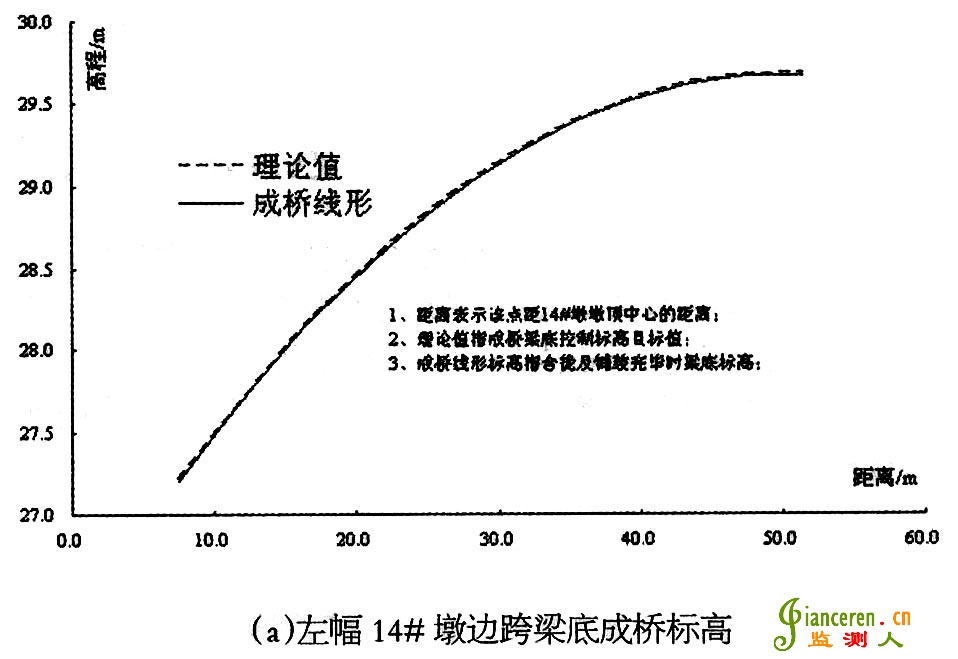

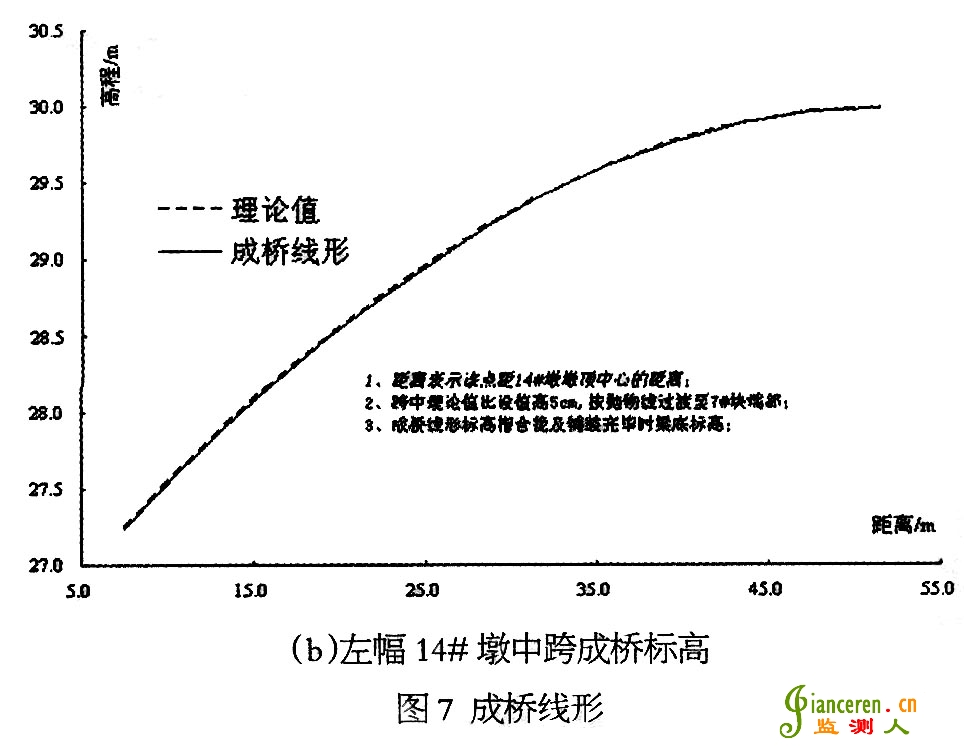

(1)箱梁底板成橋曲線線型

由于成橋后結構內混凝土存在收縮徐變,預應筋存在松馳等原因,梁體跨中會下撓,施工中考慮了人為抬高值。跨中人為抬高值定為5cm,并按開口向下拋物線過渡至7#塊,調整后的標高作為施工控制目標值。成橋線型見圖7,設計值為設計院提供的成橋標高,未考慮人為抬高值。其中,合攏誤差控制在5mm以內,成橋線型成橋標高與控制目標值最大偏差為11mm。

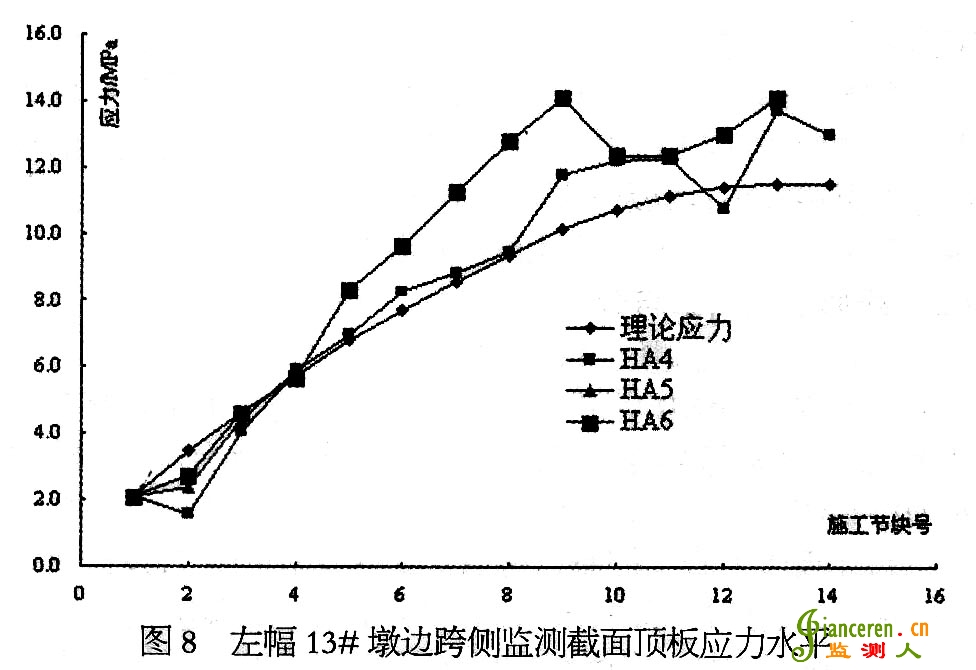

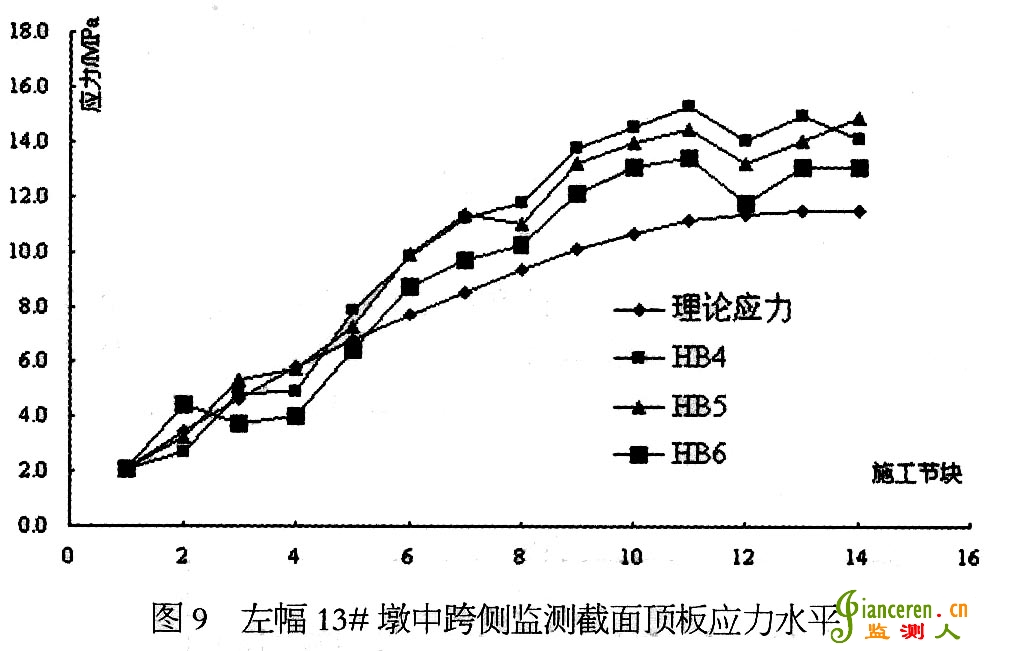

(2)應力監測結果與分析

根據傳感器數據整理分析出各監測截面應力,圖8左幅13#墩邊跨側根部截面應力過程線(壓應力為正、拉應力為負),該應力包含有收縮、徐變等因素引起的應力,圖9為左幅13#墩中跨側根部截面應力過程線;其中,根據不同齡期,收縮壓應力達3~5MPa,實際截面內壓應力略小于圖中壓應力;各頂板中最大壓應力19.7MPa,最小壓應力13.0MPa,平均15.0MPa;各底板中最大壓應力15.0MPa,最小壓應力7.6MPa,平均11.5MPa;與理論計算值相比,圖中各實測應力偏大。各截面內壓應力均未超過C50強度設計強度值,滿足強度要求。橋梁在懸臂施工過程中,各截面應力處于安全應力狀態。

5 結論

通過橋梁施工監控,達到以下目的:

(1)線形控制滿足要求:成橋標高與控制目標值偏差小于20mm,滿足小于50mm的要求;邊跨、中跨合攏偏差小于10mm,滿足小于.30mm的要求;各懸澆塊段間銜接順暢,滿足整體與局部受力合理要求,符合設計要求。

(2)應力監測結果表明實際應力變化過程與理論計算分析變化過程一致,且應力水平相近。在監控過程中未發現異常情況,施工正常,結構應力正常。

(3)通過施工監控表明,施工過程中,橋梁結構始終處于安全狀態。