|

||

|

||

|

||

|

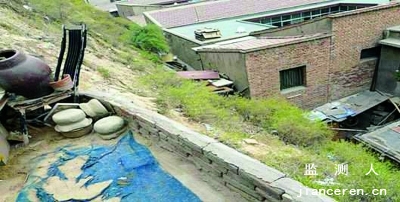

蘭州地質災害危害程度被排在全國省會城市首位,屬于地質災害高發區且類型較多,崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等地質災害時有發生,且主要集中在南北兩山、桃樹坪以及伏龍坪地區,災害涉及12個街道、83個村社及九州開發區。嚴重地質災害隱患點160多處,重大隱患點98處,威脅人口近20萬人。9月6日的特大暴雨再次引起人們對地質災害的高度關注,近日,記者采訪了蘭州各社區距離災害最近的地質監測員,聆聽他們背后不為人知的感人故事。

用感恩之心監測生命之重

生命高于一切。在災害面前,第一時間發布預警信號,第一時間趕赴災害現場,這一切都發生在五泉街道地質監測員毛在娜的身上。9月6日晚上8點鐘,忙了一天的毛在娜剛剛拖著疲憊的身體進門,而丈夫對她這么晚進門已經習以為常,打了招呼后悄悄端上了留下的飯菜。近半個月來,毛在娜因為要對所負責的地質災害隱患點進行逐一排摸并建檔立案,每天山上山下跑上一天,嗓子喊啞了,腳脖子都累腫了,晚上到家后就想把自己擱在床上,打死都不想動,對此丈夫是看在眼里疼在心里。“不好,要下大雨了!”飯剛吃了一半,看到天色不對的毛在娜再次繃緊安全弦,放下碗筷就往單位趕,一邊跑一邊與其他地質災害監測員電話互通消息,9時20分他們已經趕到單位做好待命準備。

9時30分,在沒有通知的情況下,所有地質監測員已全部到崗,這令冒雨趕到單位的街道書記羅剛非常感動。毛在娜告訴記者:“原來還對帶領他們每天工作十多個小時進行摸底調查、建檔的趙琴主任心存抱怨,但災害過來時,才真正感受到什么是未雨綢繆。”9時40分,根據分工毛在娜和其他地質監測員開始對53戶急危房戶逐一打電話進行落實情況,僅用20分鐘,除8戶電話未能打通,其余安然無恙,效率之高,速度之快都歸功于監測點的建檔。

“必須保證每一戶群眾都安全。”這是毛在娜工作后,給自己下的死命令。而此時的毛在娜腦海里首先想到的就是家住紅泥溝12號的馬忠義,因為他們一家四口就住在山上一間自建的窯洞里,這么大的雨,如果山體滑坡后果不堪設想。平時天黑都不敢出門的毛在娜已經顧不得許多,連夜冒雨就趕往失去聯系的幾家住戶。

其實,今年42歲的毛在娜是個極其普通的家庭婦女,她家住紅泥溝,之前從未參加過工作,一直在家照顧身體殘疾的丈夫和上學的兒子,去年兒子考上了大學,丈夫卻失去了工作,如此以來也讓這個原本就不堪重負的家庭生活更為吃力。街道得知情況后,就給她安排了地質監測員的公益崗位,毛在娜告訴記者,每個月600多元的收入,對于她家來說非常重要,她是抱著感恩的心來工作,同時也用行動兌現了自己關于責任的承諾。

記者在跟隨毛在娜采訪時,她正在給地質隱患點的住戶發放防洪防災用品,其中包括可充電式手電筒、應急轉運物資的編織袋、雨衣、雨鞋、哨子。一位老奶奶拉著毛在娜的手說:“真是遠親不如近鄰呀!每逢陰雨天,她總是第一個打電話過來噓寒問暖了解情況,有這樣的監測人員操心,我們住在這心里踏實啊!”

寧可聽罵聲不要聽哭聲

在草場街街道說到地質監測員姚麗,熟悉她的居民第一句話就是:在家盡責,工作盡心。今年44歲姚麗,家住大砂坪23號,原系蘭州礦區集團公司的一名職工,1993年下崗失業。2009年9月27日被聘為蘭州市城關區地質災害監測員。而姚麗對自己的評價就更為樸素,“作為一名地質監測員我感到非常榮幸,我會盡全力做好我的本職工作。”

記者的采訪先由今年4月21日的一場雨開始,而說到地質災害時,不善言談的姚麗也打開了話匣子。姚麗告訴記者,當天上午臨近中午,巡查快結束時她發現社區白土巷88號靠近馬路的護坡由于年久失修加之兩天的降雨,土質結構疏松有發生輕微坍塌現象,而且存在嚴重的安全隱患。于是她就和另一名監測員王斌顧不上吃中午飯一直守候在現場,下午2時30分當山體小滑坡后及時拉起警戒線,疏散群眾及過往車輛,保護現場,保障道路的暢通。

危險來臨用生命守護生命

9月6日晚受暴雨影響,東崗街道轄區多處區域形成暴雨地質災害,其中以東崗鎮村社區東崗小街、新興社區長城村、桃樹坪社區受災最為嚴重。而東崗小街和長城村道路基本被沖毀,桃樹坪社區2間居民房屋坍塌,近二百戶居民房屋嚴重受損,道路和居民家中積水、淤泥最深處達到一米以上,960余戶居(村)民受災,2000余間房屋受損,經濟損失估計約2000萬元,轄區單位和居民財產損失嚴重。說到這些,雖然事情已經過去了,但桃樹坪社區的地質監測員李梅山,仍心有余悸。

46歲的李梅山家庭條件并不好,平時生活也非常簡單,就連最為普通的手機都沒有。在與記者的交談中李梅山很少談及自己,說的最多的就是9月6日晚搶災救災的事,以及其他監測員的無怨付出。李梅山告訴記者,當天因強降雨引發山洪,導致百余市民被困。約為四、五級的狂風卷著急驟的雨水和豆大的冰雹傾盆而下,一些簡易民房,被突降的暴雨所致的山洪順著溝渠涌入房屋,水位高達50公分,有大量的淤泥涌進村民家中,措手不及的村民被山洪圍困,一些大人相互攙扶和背送著老人小孩涉水“過河”,住在“下游”的老人和小孩無法自救,被圍困在齊腰深的淤泥中。洪水已造成17戶76人被困,洪水面積約1500平方米,水深1.2米、淤泥深60公分。

22時29分,在救援隊伍的幫助下,將被困的老人、小孩,通過背、抱等形式進行營救,并引導其他被困人員迅速轉移至安全區域。在轉移過程中,大部分群眾積極配合,其中一位93歲高齡的老人,脾氣倔強,不肯轉移,在李梅山多次勸說下,老人無動于衷。此時暴雨非常大,雨聲幾乎蓋過了人們的吶喊聲,李梅山不由分說將老頭背上便走。直至凌晨1時30分左右她還在監測點,敲鑼、吶喊,轉移群眾。經過多部門的合作和努力并未有人員傷亡但等到天亮時,李梅山已經虛脫得再也站不起來了,她用自己的行動感受著用生命守護生命的真切含義。

平凡的崗位繁重的工作

9月6日晚9時,天空中電閃雷鳴、暴雨傾盆,雨水和冰雹砸在地上“噼啪”作響,道路兩旁排洪溝里的積水漫上了路面,順著馬路不住地流淌著。雨水早已模糊了伏龍坪街道地質監測員馬玉蘭的雙眼,雖然穿著雨衣,但里邊的衣服早已被雨水浸透,濕乎乎地貼在身上,老馬不顧雨點冰雹打在臉上手上的疼痛,仍然堅持趟著路面上沒過腳踝的積水,在自己的監測點挨家挨戶進行通知提醒,檢查下水是否暢通,房屋是否完好,山體有無滑坡塌方的跡象等等。

9月6日,正當老馬巡查一戶危險房屋檢查時,一陣急促的手機鈴聲響起,原來是社區值班人員通知后街社區三道灣附近的一段路基因為山洪沖刷而塌陷,需要立即進行處理。放下電話,老馬立即打起手電筒,向事發現場趕去,到達以后,眼前的景象令他大吃一驚:原來此處一段近30米長、2米多寬的路面被沖毀,重開的豁口內全部是石塊、淤泥,從上面流下來的雨水還在不斷向坑內沖來。老馬顧不得路面再次塌陷的危險,立即與趕來的街道和社區工作人員在豁口周圍拉起警戒線,清理路面上的石塊和垃圾雜物等等。此時,暴雨越下越大,沖進豁口的雨水更大了,突然間只聽“轟隆”一聲,距離老馬身后不到一米的豁口再次塌陷。“快撤!”老馬一邊喊,一邊迅速沿道路向后返回。

從塌陷危險地帶撤出后,老馬又對塌陷區的地質和巖石進行了觀測,并做了認真記錄。老馬說,任何異常情況他都要立即上報社區和街道。經過一夜奮戰,終于將5戶堵塞的居民院落下水道疏通;將受滑坡災害威脅嚴重的3戶居民共12人轉移到社區辦公室等安全地帶。離開塌陷區時,時間已快凌晨2點,老馬拖著疲憊的身體回到家中,來不及換去濕透的衣服,倒在床上就睡著了。老馬告訴記者,一旦遇到大雨天氣和滑坡塌陷等地質災害,工作任務相當繁重,每天晚上12點后才睡覺,早上6點電話就響個不停。一個人要頂五個人用!雖然很累,但看到家家戶戶平平安安,他心里無比快樂。

這就是地質災害監測員的一天,雖然辛苦,但為了能保障居民群眾的生命財產安全毫無怨言。還有更多像老馬一樣的監測員,他們每天重復著單調而又勞累的工作,用自己的辛勤工作撐起了街道和社區地質災害警戒的第一道安全防線。